|

타계 직전 현대문학 4월호에 발표한 3편의 신작시 외에 작가가 지난 1~2년간 쓴 육필 원고들을 검토한 김영주 토지문화관장은 1일 "어머니가 남긴 시 36편과 올해 현대문학 4월호에 발표한 3편의 시를 합해 39편으로 유고시집을 묶기로 했다"고 밝혔다. 시들은 박경리의 말년 생활과 그녀의 문학적·사회적 관심의 방향과 깊이를 가늠케 하는 문학사적 의미를 담고 있다. 유고시집의 제목은 '버리고 갈 것만 남아서 참 홀가분하다'(가제)로 잠정 결정됐으며, 시집은 마로니에출판사에서 고인의 사십구재(22일)에 맞춰 내기로 했다.

이 시집의 가장 큰 특징은 가족을 소재로 한 작품이 많다는 점이다. 〈어머니〉, 〈어머니와 사는 법〉, 〈어머니의 모습〉, 〈할머니〉, 〈외할머니〉 등 가족에 대한 시가 5편이나 실렸다. 박경리는 후배들의 창작을 돕기 위해 토지문화관을 세운 뒤, 창작실을 찾은 후배들을 먹이는 일에 무엇보다 정성을 쏟았다. 수록시 〈어머니의 모습〉은 그런 고인의 품성이 자신의 어머니에게서 비롯된 것임을 밝히고 있다.

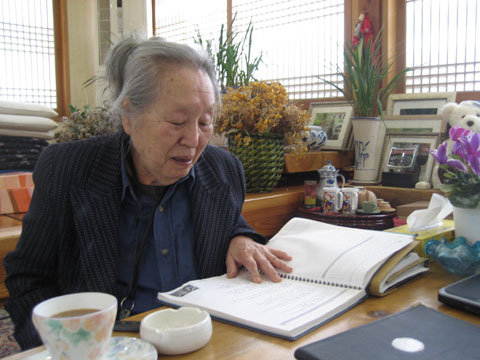

- ▲ 소설가 박경리는 생전에 자신이 육필로 쓴 시 노트를 틈나는 대로 펼쳐 읽었다. 사진은 지난해 봄 원주의 박경리 선생 자택을 방문 한 이상만 마로니에북스 사장이 찍었다. /마로니에북스 제공

6·25 전쟁으로 남편과 아들을 잃었고, 중년 이후에는 사위 김지하 시인의 구속과 사형 선고 등을 지켜봤던 그녀는 자신이 태어날 때부터 이미 파란만장한 삶이 예고돼 있었다고 비친다.

'친정으로 오자마자 나를 순산했으며/(…)/ 계집아이의 띠가/ 호랑이라는 것도 그렇거니와/ 대낮도 아니고 새벽녘도 아니고/ 한참 호랑이가 용을 쓰는/ 초저녁이라/ 그 팔자가 셀 것을 말해 뭐하냐'(〈나의 출생〉 일부)

박경리는 생전에 어느 강연장에서 "다시 태어나면 무엇이 되고 싶나"라는 질문을 받은 일이 있다. 수록된 시 〈일 잘하는 사내〉는 그 질문에 대한 대답으로, 거친 풍파를 겪은 삶에 대한 회한을 진솔하게 토로한다. '다시 태어나면/ 일 잘하는 사내를 만나/ 깊고 깊은 산골에서/ 농사 짓고 살고 싶다/(…)' 일부 청중이 그 대답을 듣고 울었다. '홀로 살다 홀로 남은/ 팔십노구의 외로운 처지/ 그것이 안쓰러워 울었을까/(…)// 아니야 아니야 그렇지 않을거야/ 누구나 본질을 향한 회귀본능/ 누구나 순리에 대한 그리움/ 그것 때문에 울었을 거야'

병마로 쓰러지기 직전까지도 새벽 3시에 일어났던 그녀는 육신이 병들고 늙어가면서 땀 흘릴 시간이 줄어드는 것을 안타까워했다. 〈밤〉은 유방암 수술로 한 쪽 가슴을 잃고, 노안으로 재봉틀도 돌리지 못하는 자신의 노년을 한탄한다. '이렇게 되고 보니/ 내 육신 속에 능동성은/ 외친다 자꾸 외친다/ 일을 달라고/ 세상의 게으름뱅이들/ 놀고 먹는 족속들/ 생각하라/ 육신이 녹슬고 마음이 녹슬고/ 폐물이 되어 간다는 것을/'

-

▲ ①진주여고 졸업반이던 1944년 기숙사 연극 발표회에 참여한 박경리.(사진 왼쪽 끝) 사진을 제공한 박산매 시인은“연극 대본도 직접 쓸 만큼 문학적 재능이 뛰어났다” 고 말했다. ②소녀 시절 박경리의 모습(왼쪽) ③졸업을 앞두고 친구인 박산매 시인에게 “졸업해도 서로 잊지 말자”며 노트에 그려준 그림. 그림의 주인공은 상상의 인물 로, 여고생 박경리의 소녀적 감성을 엿보게 한다. ▲박경리 유고시집에는 그녀의 생전 모습을 담은 사진도 30컷 정도 수록 된다. 이사진 중에는 박경리가 진주여고 시절 찍었던 미공개 사진들도 포함돼 있다. 박경리는 1941년 진주여고에 입학해 1945년 초 졸업했다. 사진은 고인과 여고 동기동창인 박산매(82) 시인이 최근 박씨의 딸인 김영주 토지문화관장을 만나 기증했다.

토지문화관을 찾는 후배 작가들과 나눈 이야기들도 시로 적고 있다. 히말라야 산맥을 오른 체험으로 산악 소설을 쓴 작가 박범신은 토지문화관에 들어가 집필할 때면 그녀를 "하숙집 아줌마"라고 친근하게 불렀고, 히말라야에서 본 풍경을 전해줬다. 박경리는 그로부터 들은 이야기를 시로 썼다. '히말라야에서/ 짐 지고 가는 노새를 보고/ 박범신은 울었다고 했다/ 어머니!/ 평생 짐을 지고 고달프게 살았던 어머니/ 생각이 나서 울었다고 했다//'(〈히말라야의 노새〉)

'영원한 모성의 상징'으로 불리는 박경리의 생명에 대한 끝없는 애정은 환경운동에 대한 관심으로 왕성하게 표출됐다. '보리 심고 밀 심어서/ 새들과 나누며 살고 싶어/ 수많은 준령 넘어넘어/ 어미와 새끼가 날아앉은 강가/'에서 그녀는 밀렵꾼을 발견하고 분노한다. '밀렵꾼 손목 부러뜨리고/ 새들 지켜주며 살고 싶어/'(〈연민〉)

생명과 환경에 대한 관심은 단호한 반핵(反核)의 시로 나타나기도 했다. '그런 까닭으로/ 파리 운동장이 된 굶주린 아이들 얼굴/ 주마등같이 지나가는/ 저 아프리카 대륙보다/ 핵무기는 귀하고 귀한 것이 되었고/(…)/ 오대양 육대주/ 생명이란 생명 모두 전율하게 되었으니/(…)'(〈핵폭탄〉)

그녀는 나눔과 무소유의 가치를 삶 속에 실현함으로써 역설적으로 풍요를 누리라고 권한다.

'후함으로 하여/ 삶이 풍성하여지고/ 인색함으로 하여/ 삶이 궁색해 보이기도 하는데/ 생명들이 어쨌거나/ 서로 나누며 소통하게 돼 있다/(…)//인색한 사람은 자기자신을 위해 낭비하지만/ 후한 사람은 자기자신에게는 준열하게 검약한다// 사람 됨됨이에 따라 사는 세상도 달라진다/(…)'

입력 : 2008.06.02 00:01

'´˝˚³οο사회 핫뉴스' 카테고리의 다른 글

| "촛불시위로 얻은 건 여론수렴의 중요성, 잃은 건 법치(法治)" (0) | 2008.06.16 |

|---|---|

| "눈물 괸 눈으로 나는 휘파람을 불었다" (0) | 2008.06.03 |

| 한국소설은 안락사하고 있는 중이다. (0) | 2008.06.02 |

| 노인의 뇌가 더 현명하다 (0) | 2008.05.22 |

| "시(詩)가 참 좋다고 말해주면 일부러 시(詩)를 거칠게 만들었죠" (0) | 2008.05.19 |