|

|

남산 아래로 끌어들인 동래의 바다 |

2009. 06. 29. (월) |

| | |

|

|

|

|

|

서울 한복판 남산 아래 살면서 바다를 볼 수 있는가? 집의 이름을 바닷물이 가슴을 적셔 주는 집이라 하고 그 안에 눈을 감고 있으면 벽에 파도가 친다. 상상의 바다로 답답한 마음을 풀고 책을 읽으면 먼 바다가 집으로 몰려들 듯, 동서고금의 진리를 깨달을 수 있다. |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

함해(涵海)라는 것은 내 서실의 이름이다. 내가 빌려 사는 남촌(南村)의 집은 기둥이 겨우 여덟 아홉이고, 기둥 바깥에 있는 빈 터도 겨우 백여 평 남짓 된다. 대개 달팽이집이요 게딱지집이라 부르는 곳일 뿐이다. 가운데 기둥 하나를 세우고 초가로 지붕을 이은 곳이 바로 함해당이라 부르는 집이다. 이곳은 모르긴 해도 바다와 몇 백리는 떨어져 있을 것인데 어찌해서 이런 이름을 붙였는가? 상상해서 이름을 붙인 것이다. 상상한다는 것이 무슨 말인가? 대개 내가 이 집 안에서 책을 읽는다. 책과 붓과 벼루 외에는 손님을 맞을 자리 하나 깔 데가 없다. 동과 서에 문 하나씩 있어 아침저녁 햇살이나 맞고 보낼 뿐이다. 게다가 나에게는 깊이 시름하는 질병이 있어 감당하기 어려운 형편이다. 매번 병이 도지면 문득 눈을 감고 조용히 누워서 평생 겪은 일을 생각해보곤 하니, 이것이 내가 참선의 수행을 하는 데 도움이 된다.

예전 영남을 유람할 때 동래의 해운대(海雲臺)와 몰운대(沒雲臺)를 올라간 적이 있다. 몰운대는 땅이 바다 한가운데로 움푹 들어가서 대가 된 곳이다. 길이 넓은 바다를 끼고 있는데 겨우 몇 길 떨어져 있지 않다. 파도 소리가 해안을 치니 그 때문에 말이 피하여 뒷걸음친다. 몇 백 걸음 가면 땅이 비로소 끝이 나고 하늘과 바다가 끝없이 펼쳐진다. 조금 있으니 바다로 들어가고 남은 햇살이 사방에서 부서진 금처럼 쏘아댄다. 만경창파 넓은 바다에 사나운 바람이 일어 이 때문에 요란한 소리를 낸다. 큰 파도가 허공에 뒤집어져서 마치 비가 내리는 것 같기도 하고 천둥이 치는 것 같기도 하다. 그러다가 갑자기 물결이 동탕쳤다. 내 마음이 상쾌해져서 근심이 싹 사라졌다. 돌아와 대포진(大浦鎭)의 객사에서 휴식을 취하였다. 조금 있으니 달이 떠올랐다. 바다의 빛은 거울처럼 맑았다. 나지막이 대마도가 바라다 보이는데 마치 잘 차려놓은 잔칫상 같았다. 다 장관이었다.

나는 마음속으로 생각을 하곤 한다. 눈은 내 방안에 있지만 오래 사방의 벽을 보고 있노라면 벽에서 파도 문양이 생겨나 마치 바다를 그려놓은 휘장을 붙여놓은 듯하다. 절로 마음이 탁 트이고 정신이 상쾌해져서 내 자신이 좁은 방안에 있다는 사실을 잊게 된다. 이 때문에 일어나 내 책을 마주하면 유창하고 쾌활하게 읽힌다. 마치 내 가슴을 바닷물로 적시는 듯하다. 그러니 예전 몰운대가 어찌 바로 내 집이 되지 않겠는가? 이제 내가 사는 달팽이집이 바로 바다가 아닌 줄 어찌 알겠는가? 그러니 집을 바닷물로 적신다는 함해라 한 것은 가능하니 엉터리가 아니다.

내가 또 생각해보았다. 저 동래의 바다는 내 시야에서는 거리가 매우 멀기는 하지만 그럼에도 천 리를 넘지 않는다. 금산(錦山)의 미라도(彌羅島)가 그 서쪽을 막고 있고 대마도가 그 동쪽을 가리고 있다. 남쪽 바다에는 섬들이 안개와 구름에 쌓여 아스라이 보인다. 이는 바다 중에서 작은 것이다. 내 집의 책을 통해서는 동서남북, 하늘과 땅, 과거와 현재에까지 미루어나갈 수 있고, 천지와 사방 안팎의 공간이나 아주 먼 고대의 시간까지 에워싸 차지할 수 있다. 그렇게 되면 추연(鄒衍)이 세상밖에 훨씬 더 큰 세상이 있다는 구주(九州)조차1) 책에서부터 벗어날 수 없게 된다. 그러니 책이라는 것의 크기를 어찌 더할 수 있겠는가? 저 바람을 타고 구만 리를 날아오르는 큰 붕새나 몸집이 자그마한 메추라기나 소요(逍遙)를 즐기는 것은 한가지다.

비록 그러하지만 가장 좋은 것은 덕을 확립하는 일이요, 다음은 저술을 이루는 일이다. 내가 물에 대한 관찰을 통하여 내 국량을 키워나가 끝없는 바다에 이를 수 있다면, 또 어떠한 것이 이에 비견할 것이겠는가?

1) 전국시대 제(齊)의 변설가(辯舌家) 추연(鄒衍)은 “유자들이 말하는 중국이라고 하는 것은 천하 가운데 팔십일 분의 일에 해당하는 것일 뿐이다.”라 하였고 “구주 밖에 다시 구주가 있다.”고 하였다. 구주는 중국을 통틀어 이르는 말이다. |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

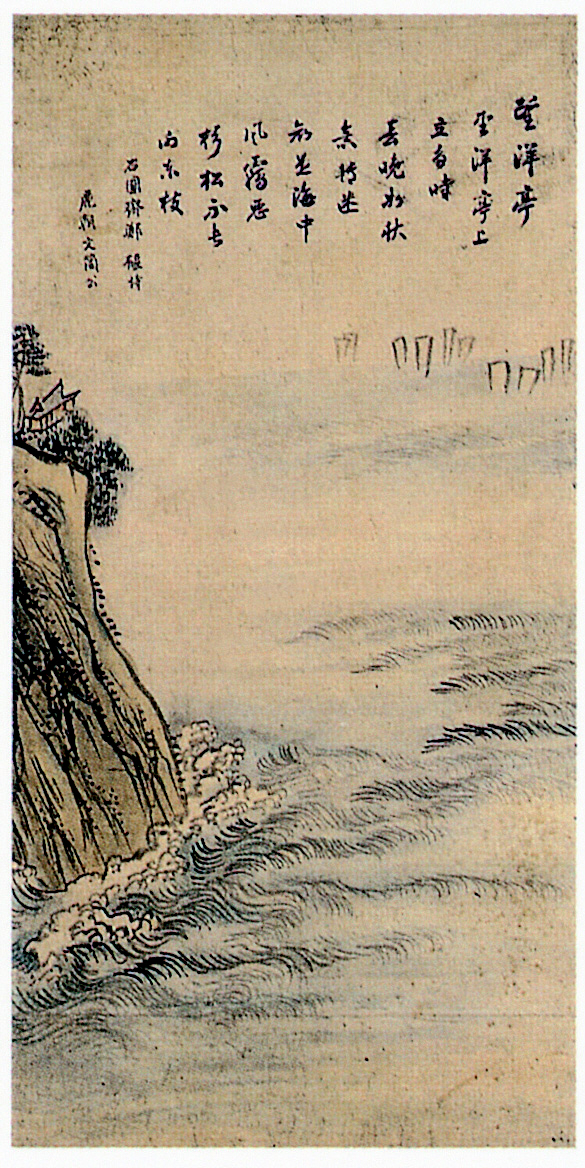

▶ 망양정도(허필, 1709-1768)_관동팔경도병중_선문대학교박물관소장 |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

- 이종휘,〈바닷물로 적시는 집(涵海堂記)〉《수산집(修山集)》 |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

소론의 양명학자 이종휘(李種徽, 1731-1791)는 1752년 22살 청춘의 나이에 부친의 임지인 창녕에 갔다가 남해안으로 내려가 몰운대와 해운대에서 바다를 보고 작은 깨달음을 얻었다.

그후 서울의 남산 아래 집을 짓고 살면서 그 이름을 바닷물로 적시는 집이라는 뜻에서 ‘함해당(涵海堂)’이라 하였다. 부산의 몰운대에 올라 바라본 바다의 모습을 남산 아래 끌어들이기 위하여 이러한 이름을 붙였다. 이종휘는 여기서 한 걸음 더 나아갔다. 남산 아래서 부산 앞바다를 끌어들였듯이, 함해당에서 책을 읽으면서 동서고금과 우주만상의 이치를 유추하여 그 진리를 깨달을 수 있다고 하였다. 이렇게 하면 남산 아래 서실은 지식의 바다가 된다. 18세기 문인에게 함해는 그리 낯설지 않다. 이덕무, 유득공, 박제가, 서형수 등과 친분이 있었던 중국 학자 우촌(雨邨) 이조원(李調元)이 중국과 조선의 시화 185종을 모아 엮은 《함해(涵海)》가 알려져 있기 때문이다. 이조원은 《함해》를 통하여 문학이라는 지식의 바다를 만들고자 하였다면, 이종휘는 독서와 사색을 통하여 지식의 바다에 흠뻑 젖고자 한 것이다.

집의 이름은 삶의 방향을 제시한다. 이종휘는 자신의 집 마루에 미채헌(味菜軒)이라는 현판도 달았다. 채소를 먹는 집이라는 뜻이다. “천하 만물 중에 그 맛이 없는 것은 없으니 음식만 그러한 것이 아니다. 이 때문에 맛을 잘 아는 사람은 아무 맛이 없는 것에서 천하의 가장 좋은 맛을 맛볼 수 있다.”고 하면서 천하의 여덟 가지 맛난 음식이라는 팔진미(八珍味)도 일상에서 먹는 밥만 못하다고 하였다. 일상과 평범 속에서 진리를 찾을 수 있다는 선언을 한 것이다. 남산 아래서 동래의 바닷물을 보듯이 작은 서실에서 이러한 자세로 책을 읽어도 큰 진리를 구할 수 있다고 선언하였다. | | | |