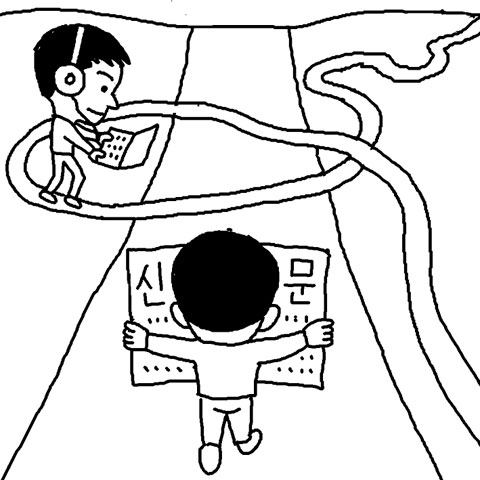

'신문이 배달돼 오면 아버지와 어머니는 나눠 읽었다. 긴장한 걱정스러운 표정으로 신문지를 들여다보는 것이었다. 그럴 때 곁에서 떠들기나 하면 안 됐다.' 청마 유치환이 수필집 '나는 고독하지 않다'에 회상한 어린 시절 부모의 신문 읽는 모습이다. 거기엔 어떤 경건함마저 깃들어 있다. 그 시대처럼 심각하진 않다 해도 아침마다 신문 펴 드는 일은 여전히 많은 가정에서 하루를 여는 작은 의식(儀式)이다.

▶신문은 실물(實物)이다. 밤새 기자들이 발로 뛰어 찾아낸 뉴스들을 생생하게 종이로 만지고 잉크 냄새로 맡는다. 모니터 속 차가운 정보는 그 촉감과 온기를 흉내낼 수 없다. 2000년대 초반 정보통신업체 데이콤은 사보를 온라인 웹진으로 만들었다가 얼마 안 가 다시 오프라인 종이로 찍어냈다. 직원들이 온라인 사보를 외면했기 때문이다. 종이 사보로 바꾸자 책상 위에 두고 짬날 때마다 보고 화장실에 들고 가기도 하면서 비로소 기사가 화제에 올랐다.

▶올해 초 프랑스는 만 18세 국민에게 1년치 신문 무료구독권을 주고 초등학교 신문교육을 강화하는 활자매체 지원정책을 냈다. 신문 읽기만큼 훌륭한 지적(知的) 활동도 없다는 인식에서다. 이 정책을 입안한 '언론과 사회' 위원회는 "신문을 읽어야 세상에 건강한 관심을 갖는다. 어린이에게 물리나 화학 지식을 가르치는 것보다 훨씬 중요하다"고 했다.

▶움베르토 에코는 "인터넷의 진정한 문제는 정보 과잉으로 오히려 꼭 필요한 정보를 얻기 힘든 것"이라고 했다. 사이버 공간에 온갖 잡동사니 정보가 난무할수록 복잡미묘한 사건과 현상을 분석하고 정리해 전달하는 전통적 언론기능이 중요하다. 신문의 미래 형태로 'e-페이퍼'가 거론된다. 접거나 둘둘 말아 갖고 다니며 기사에 밑줄 치고 메모도 하는 디지털 단말기다. 어제는 신문의 날. 언젠가 집 앞까지 배달되지 않는다 해도 신문은 항상 우리 곁에 미덥고 강력한 존재로 남아 있을 것이다.

오태진 수석논설위원 tjoh@chosun.com 입력 : 2009.04.07 22:02 / 수정 : 2009.04.07 23:03