"시인에게 고향이란 영감의 젖줄… 인간성 살아있는 그곳이 그리워"

"시인에게 고향이란 영감의 젖줄… 인간성 살아있는 그곳이 그리워"

• 시닝=허윤희 기자 ostinato@chosun.com ![]() 기자의 다른 기사보기

기자의 다른 기사보기

입력 : 2009.07.12 22:14

한·중 작가회의서 만난 시인 문태준·지디마자

시인에게 고향이란 무엇인가. 한국의 젊은 서정시인 문태준(39)에게 고향은 시적 영감의 젖줄이다. 경북 김천에서 태어난 그는 "복숭아꽃 피고 산개구리 우는 풍경 속에서 자연스럽게 시의 언어를 배웠다"고 했다. 중국 소수민족인 이족(�l族) 출신인 시인 지디마자(吉狄馬加·48)에게도 역시 고향은 특별한 의미를 지닌다. 그는 "고향인 쓰촨성(四川省) 량산(凉山)의 풍요로운 토양에 뿌리를 박고 이족 전통문화의 원형을 이용해 시를 쓰고 있다"고 했다.중국 칭하이성(靑海省) 시닝(西寧)에서 9~10일 열린 제3회 한·중 작가회의를 통해 만난 두 작가가 '시인에게 고향이 갖는 의미'를 주제로 이야기를 나눴다. 문학평론가인 오생근 서울대 불문과 교수의 사회로 대담이 진행되는 내내 두 작가는 서로의 작품세계에 깊은 공감을 나타냈다.

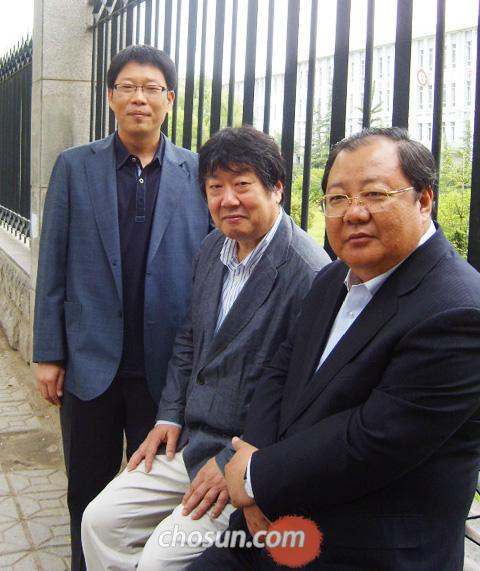

- ▲ 시인에게 고향은 문학의 샘이다. 중국 칭하이성 시닝에서 열린 한·중 작가회의에 참가한 문태준 시인(왼쪽 끝)과 중국 소수민족 출신 지디마자 시인(오른쪽 끝)이 문학평론가 오생근 서울대 교수(가운데)의 사회로 대담을 나눴다./시닝=허윤희 기자

―두 시인 모두 태어나서 성장한 곳이 시골이다. 고향과 자연, 혹은 전통문화가 자신의 시에서 어떤 의미를 지니는가.

▲문태준=어릴 때부터 자연을 만나고, 사람과 자연이 갈등 없이 존재하는 공간을 보면서 시심(詩心)을 얻게 된 것 같다. 최근 한국에서 번역 출간된 당신의 시집 《시간》을 읽었다. '량산'이란 지명이 고슴도치가 출몰하는 곳이라는 뜻이더라. 당신의 시에 이족의 전통악기인 '커우시엔'이 여러 차례 등장하는데, 시를 읽으면서 마치 커우시엔이 연주되는 듯한 느낌을 받았다.

▲지디마자=(고개를 끄덕이며) 시인은 계속 여행하는 사람이다. 고향에서 타향으로, 다시 고향으로…. 내 시는 이족이 현대화 과정을 겪으면서 느끼는 고민과 갈등을 주로 묘사한다. 요즘처럼 빠른 속도로 경제가 발전하고 있을 때는 자연으로의 회귀(回歸), 정신으로의 회귀가 중요하다.

▲문태준=내가 평소에 쓰고 싶었던 것들을 당신의 시에서 발견하고 깜짝 놀랐다. 속도를 늦추고 자연의 보폭을 따라갈 필요가 있다. 자연의 세계를 보면 모든 생명 있는 것들은 공평하고 서로 의지한다. 비가 풀밭에 내릴 때 키가 크든 작든 가리지 않고 모든 풀에 동시에 내린다는 것, 우리가 되새겨볼 만한 가치 아닌가.

▲지디마자=정말 맞는 말이다. 이족의 전통적인 관념도 모든 생명은 똑같이 평등하다고 생각한다. 사람과 자연이 서로 조화롭게 공존하는 방법을 시인은 고민해야 한다.

―시인이 되는 과정에서 크게 영향받은 시인이나 작품이 있었나.

▲지디마자=주로 세 가지의 영향을 받았다. 하나는 이족의 고대신화와 구전가요, 고대시. 두 번째는 아이칭(艾靑) 같은 중국 현대시인들. 세 번째가 제일 중요한데, 푸시킨이나 페루의 세사르 바예호 같은 외국 시인들이 내게 막강한 영향을 끼쳤다.

▲문태준=나는 어릴 때 시골에서 해질 무렵 어머니가 불러주셨던 노래에서 영향을 받은 것 같다. '꽃으로, 잎으로 살아라'라는 노랫말이 기억에 남아 있다. 크면서는 농촌시들, 신경림의 시를 만났고, 영고성쇠(榮枯盛衰)를 바라보는 불교적 시선을 접하면서 새로운 계기를 마련했다. 요즘 나는 내가 속한 공간의 제한을 극복하고 어떻게 보편성을 획득할 수 있을까 고민 중인데, 이번에 당신의 시를 접하면서 해결의 실마리를 찾은 것 같다. 당신은 이족 출신이지만, 세계와 대화하는 시인이라는 느낌을 받았다.

▲지디마자=나는 과도한 현대화와 공업화를 반대한다. 인간과 자연이 멀어질수록 인간성이 소멸할 시간은 가까워진다. 내 시의 주제는 바로 정신적인 고향에 돌아가려는 것이다.

▲문태준=나는 사람들에게 주어진 삶의 조건이나 내일에 대한 희망 같은 것들이 사람마다 크게 다르지 않다는 것을 시를 통해 얘기하고 싶다. 사람들이 다른 사람의 마음을 짐작한다는 것을 서로가 알 때 격발하는 폭력이 그치게 되고 우리 내부의 평화를 얻을 수 있지 않을까.

―시인으로서 가장 기쁠 때는 언제인가.

▲지디마자=지금 사는 세상과 조화롭게 생활할 때 제일 기쁘다. 인간이라는 존재는 자연에도 속해 있지만, 사회에도 속해 있는 존재이니까. 그때가 바로 시를 제일 쓰고 싶을 때이다.

▲문태준=내가 쓴 슬픈 시를 독자가 읽고 위로받았다고 했을 때, 역설적으로 가장 기쁘다. 이곳에 오는 동안 몇 가지 풍경을 봤다. 자두를 따서 들고 오다가 중간에 사람을 만나 털썩 주저앉아 얘기하는 모습 같은 것. 그런 느린 풍경을 통해 내가 회복되는 느낌을 받았다. 이곳의 풍경이 나를 치유하듯이 내가 쓴 시가 다른 사람의 치유에 조금의 역할이라도 할 수 있다면 시인으로서 행복한 일이다.